赤道

圖中穿越世界地圖的紅色線即赤道

赤道(红)及本初子午线(蓝)穿过的国家和地区

赤道通常指地球表面的点随地球自转产生的轨迹中周长最长的圆周线,长40,075.02公里(24,901英里)。如果把地球看做一个绝对的球体的话,赤道距离南北两极相等。它把地球分为南北两半球,其以北是北半球,以南是南半球,是划分纬度的基线,赤道的纬度为0°。赤道的78.7%被海洋覆盖,余下的21.3%为陆地。除地球外,其他行星及天体也有类似的赤道。

目录

1 赤道天文现象

2 赤道地形

2.1 精確位置

3 气象和气候

3.1 季節的形成

3.2 气候類型

4 赤道水文

5 赤道人文

5.1 穿過國家和地區

5.2 著名城市

5.3 赤道命名的地名

6 赤道的確切長度

7 物理影響

8 航天发射

9 在天球的投影

10 紀念碑

11 跨越赤道

12 参见

13 参考

13.1 註釋

13.2 脚注

13.3 參考文献

赤道天文现象

赤道的纬度被定义为0°,与两条极圈及两条回归线——北回归线和南回归线组成地球表面五条重要的纬线,而赤道又是其中唯一一个大圆。地球赤道在天球上的投影则是天球赤道。

在太阳的季节性视运动中,每年经过赤道两次,分别在春分、秋分。此时太阳光在赤道处与地球表面垂直,即直射赤道。

由于太阳几乎全年都垂直地升落,赤道上看到的日出和日落是地球表面最快的。赤道上的昼长(日出到日落)也几乎全年保持不变[1];由于大气折射[2],以及日出日落是太阳的边缘而非中心触及地平线的缘故,每天的白昼都比夜晚长约14分钟。

赤道地形

- 赤道经过的行星级地貌

太平洋、南美洲、大西洋、非洲、印度洋

- 赤道经过的山脉

- 安第斯山脉

- 赤道经过的陆地

- 大陆:非洲大陆、南美洲大陆

- 岛屿(群岛):巴图群岛、苏门答腊岛、加里曼丹岛、苏拉威西岛、哈马黑拉岛、马尔代夫群岛、吉尔伯特群岛、莱恩群岛

- 大陆:非洲大陆、南美洲大陆

赤道主要穿过三个大洋:太平洋、大西洋和印度洋。赤道的最高点海拔4,690米(15,387英尺),在0°0′0″N 77°59′31″W / 0.00000°N 77.99194°W / 0.00000; -77.99194 (highest point on the Equator),位于厄瓜多尔卡扬贝火山(最高峰5,790米(18,996英尺))的南坡。该点略高于雪线,是赤道上唯一被雪覆盖的地方。[3]赤道地区的雪线比珠穆朗玛峰地区雪线的平均高度低约1,000米(3,280英尺)[4],比地球上最高的雪线——南回归线附近的尤耶亚科山低约2,000米(6,560英尺)[5]。

地球在赤道处微微隆起,它的“平均”直径是12,750公里(7,922英里),但赤道直径比极直径长约43公里(27英里)。[6]

精確位置

赤道,以及热带的位置都不是固定的。真正的赤道平面应垂直于地轴,地轴相当稳定,但也有每年15米(49英尺)的极移,导致赤道也同时移动。[7][8][9]

气象和气候

季節的形成

赤道附近气温变化不大,全年气温较高——但南美洲和非洲的高山地区除外。(见安第斯山脉和乞力马扎罗山。)暴雨时赤道地区的气温会骤降。许多热带地区人们划分出两个季节——雨季和旱季[10],但也有很多赤道附近的地区紧靠海洋,或者终年多雨[11][12]。

气候類型

赤道附近的低地一般屬熱帶雨林氣候,也稱為赤道氣候,部分地區会导致熱帶季風氣候,并在一年的部分时间形成旱季。此外,赤道地區還存在熱帶乾濕季氣候(亦稱熱帶莽原、熱帶草原氣候)和熱帶沙漠氣候(如索馬利亞多日照、南美西岸多雲霧的赤道沙漠氣候)。[11]通常年平均气温是白天30 °C(86 °F),夜晚23 °C(73 °F)。赤道地区降水丰富,一般为每年2500至3500毫米,平均每年降雨約200天,日照時數约为2000小时。

- 赤道穿过的气候区[11]

热带雨林气候(赤道多雨气候[註 1]、热带海洋性气候)、热带乾濕季气候、热带季风气候、高山气候

- 活动于赤道的天气系统

信风、赤道西风、赤道辐合带等

| 南美洲巴西马卡帕气候平均数据 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |

| 平均高温℃(℉) | 29.7 (85.5) | 29.2 (84.6) | 29.3 (84.7) | 29.5 (85.1) | 30.0 (86) | 30.3 (86.5) | 30.6 (87.1) | 31.5 (88.7) | 32.1 (89.8) | 32.6 (90.7) | 32.3 (90.1) | 31.4 (88.5) | 30.71 (87.28) |

| 每日平均气温℃(℉) | 26.4 (79.5) | 26.2 (79.2) | 26.3 (79.3) | 26.5 (79.7) | 26.8 (80.2) | 26.8 (80.2) | 26.8 (80.2) | 27.4 (81.3) | 27.8 (82) | 28.1 (82.6) | 27.9 (82.2) | 27.4 (81.3) | 27.03 (80.65) |

| 平均低温℃(℉) | 23.0 (73.4) | 23.1 (73.6) | 23.2 (73.8) | 23.5 (74.3) | 23.5 (74.3) | 23.2 (73.8) | 22.9 (73.2) | 23.3 (73.9) | 23.4 (74.1) | 23.5 (74.3) | 23.5 (74.3) | 23.4 (74.1) | 23.29 (73.92) |

| 平均降雨量㎜(英寸) | 299.6 (11.795) | 347.0 (13.661) | 407.2 (16.031) | 384.3 (15.13) | 351.5 (13.839) | 220.1 (8.665) | 184.8 (7.276) | 98.00 (3.8583) | 42.60 (1.6772) | 35.50 (1.3976) | 58.40 (2.2992) | 142.5 (5.61) | 2,571.5 (101.2393) |

| 平均降雨日数(≥ 0.1 mm) | 23 | 22 | 24 | 24 | 25 | 22 | 19 | 13 | 6 | 5 | 6 | 14 | 203 |

| 每月平均日照时数 | 148.8 | 113.1 | 108.5 | 114.0 | 151.9 | 189.0 | 226.3 | 272.8 | 273.0 | 282.1 | 252.0 | 204.6 | 2,336.1 |

| 来源:世界气象组织(联合国)(降水資料)[13]香港天文台[14] | |||||||||||||

| 亚洲印尼坤甸气候平均数据 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |

| 平均高温℃(℉) | 32.4 (90.3) | 32.7 (90.9) | 32.9 (91.2) | 33.2 (91.8) | 33.0 (91.4) | 33.2 (91.8) | 32.9 (91.2) | 33.4 (92.1) | 32.6 (90.7) | 32.6 (90.7) | 32.2 (90) | 32.0 (89.6) | 32.7 (90.9) |

| 每日平均气温℃(℉) | 27.6 (81.7) | 27.7 (81.9) | 28.0 (82.4) | 28.2 (82.8) | 28.2 (82.8) | 28.2 (82.8) | 27.7 (81.9) | 27.9 (82.2) | 27.6 (81.7) | 27.7 (81.9) | 27.4 (81.3) | 27.2 (81) | 27.7 (81.9) |

| 平均低温℃(℉) | 22.7 (72.9) | 22.6 (72.7) | 23.0 (73.4) | 23.2 (73.8) | 23.4 (74.1) | 23.1 (73.6) | 22.5 (72.5) | 22.3 (72.1) | 22.6 (72.7) | 22.8 (73) | 22.6 (72.7) | 22.4 (72.3) | 22.7 (72.9) |

| 平均降雨量㎜(英寸) | 260 (10.24) | 215 (8.46) | 254 (10) | 292 (11.5) | 256 (10.08) | 212 (8.35) | 201 (7.91) | 180 (7.09) | 295 (11.61) | 329 (12.95) | 400 (15.75) | 302 (11.89) | 3,196 (125.83) |

| 平均降雨日数(≥ 0.1 mm) | 15 | 13 | 21 | 22 | 20 | 18 | 16 | 25 | 14 | 27 | 25 | 22 | 238 |

| 来源:世界气象组织(联合国)(降水資料)[15] | |||||||||||||

| 非洲加蓬利伯维尔气候平均数据 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |

| 平均高温℃(℉) | 29.5 (85.1) | 30.0 (86) | 30.2 (86.4) | 30.1 (86.2) | 29.4 (84.9) | 27.6 (81.7) | 26.4 (79.5) | 26.8 (80.2) | 27.5 (81.5) | 28.0 (82.4) | 28.4 (83.1) | 29.0 (84.2) | 28.58 (83.44) |

| 每日平均气温℃(℉) | 26.8 (80.2) | 27.0 (80.6) | 27.1 (80.8) | 26.6 (79.9) | 26.7 (80.1) | 25.4 (77.7) | 24.3 (75.7) | 24.3 (75.7) | 25.4 (77.7) | 25.7 (78.3) | 25.9 (78.6) | 26.2 (79.2) | 25.95 (78.71) |

| 平均低温℃(℉) | 24.1 (75.4) | 24.0 (75.2) | 23.9 (75) | 23.1 (73.6) | 24.0 (75.2) | 23.2 (73.8) | 22.1 (71.8) | 21.8 (71.2) | 23.2 (73.8) | 23.4 (74.1) | 23.4 (74.1) | 23.4 (74.1) | 23.30 (73.94) |

| 平均降雨量㎜(英寸) | 250.3 (9.854) | 243.1 (9.571) | 363.2 (14.299) | 339.0 (13.346) | 247.3 (9.736) | 54.10 (2.1299) | 6.600 (0.25984) | 13.70 (0.5394) | 104.0 (4.094) | 427.2 (16.819) | 490.0 (19.291) | 303.2 (11.937) | 2,841.7 (111.87614) |

| 平均降雨日数(≥ 0.1 mm) | 17.9 | 14.8 | 19.5 | 19.2 | 16.0 | 3.70 | 1.70 | 4.90 | 14.5 | 25.0 | 22.6 | 17.6 | 177.4 |

| 每月平均日照时数 | 176.7 | 182.7 | 176.7 | 177.0 | 158.1 | 132.0 | 117.8 | 89.90 | 96.00 | 111.6 | 135.0 | 167.4 | 1,720.9 |

| 来源:世界气象组织(联合国)(降水資料)[16]香港天文台[17] | |||||||||||||

赤道附近的高山地區,受海拔影響,屬高山氣候,氣溫較其他地區低,降水也相對較少,例如厄瓜多的基多附近。

南美洲厄瓜多尔基多气候平均数据 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |

| 平均高温℃(℉) | 19.1 (66.4) | 19.1 (66.4) | 19.1 (66.4) | 19.4 (66.9) | 19.2 (66.6) | 19.7 (67.5) | 19.8 (67.6) | 20.3 (68.5) | 20.3 (68.5) | 20.1 (68.2) | 19.3 (66.7) | 19.3 (66.7) | 19.6 (67.3) |

| 每日平均气温℃(℉) | 13.4 (56.1) | 13.6 (56.5) | 13.4 (56.1) | 13.6 (56.5) | 13.7 (56.7) | 13.8 (56.8) | 13.9 (57) | 14 (57) | 13.8 (56.8) | 13.7 (56.7) | 13.3 (55.9) | 13.5 (56.3) | 13.7 (56.7) |

| 平均低温℃(℉) | 9.6 (49.3) | 9.7 (49.5) | 9.8 (49.6) | 9.9 (49.8) | 9.6 (49.3) | 9.1 (48.4) | 8.6 (47.5) | 8.7 (47.7) | 8.9 (48) | 9 (48) | 9.1 (48.4) | 9.9 (49.8) | 9.3 (48.7) |

| 平均降水量㎜(英寸) | 65 (2.56) | 104.2 (4.102) | 123.1 (4.846) | 149.8 (5.898) | 98.2 (3.866) | 41.4 (1.63) | 22 (0.87) | 28 (1.1) | 60 (2.36) | 119.3 (4.697) | 87.9 (3.461) | 76.3 (3.004) | 975.2 (38.394) |

| 平均降水日数(≥ 1 mm) | 10 | 11 | 15 | 15 | 13 | 7 | 5 | 5 | 11 | 14 | 11 | 11 | 128 |

| 平均相对湿度(%) | 80 | 81 | 82 | 82 | 80 | 75 | 67 | 65 | 70 | 79 | 79 | 79 | 77 |

| 每月平均日照时数 | 167 | 140 | 132 | 136 | 164 | 189 | 219 | 216 | 186 | 167 | 167 | 175 | 2,058 |

| 来源 #1:美国国家海洋和大气管理局[18]、世界气象组织(联合国)(降水資料)[19] | |||||||||||||

| 来源 #2:丹麥氣象研究所(日照和相對濕度)[20] | |||||||||||||

赤道水文

- 流经赤道的洋流

- 赤道穿过的河流、湖泊

- 非洲:刚果河、奥果韦河、朱巴河、维多利亚湖

- 南美洲:亚马孙河

- 亚洲:卡普阿斯河

- 非洲:刚果河、奥果韦河、朱巴河、维多利亚湖

- 赤道经过的海

几内亚湾、赤道海峡、明打威海峡、南海、望加锡海峡、托米尼湾、马鲁古海、哈马黑拉海

赤道人文

穿過國家和地區

赤道共穿过14个国家的领土和/或领水。自本初子午线向东,赤道依次穿过:

| 坐标 | 国家、地区或海洋 | 备注 |

|---|---|---|

0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0 (Prime Meridian) | 大西洋 | 几内亚湾 |

0°0′N 6°31′E / 0.000°N 6.517°E / 0.000; 6.517 (São Tomé and Príncipe) | 斑鳩島 | |

0°0′N 6°31′E / 0.000°N 6.517°E / 0.000; 6.517 (Atlantic Ocean) | 大西洋 | 几内亚湾 |

0°0′N 9°21′E / 0.000°N 9.350°E / 0.000; 9.350 (Gabon) | ||

0°0′N 13°56′E / 0.000°N 13.933°E / 0.000; 13.933 (Republic of the Congo) | 穿过馬夸 | |

0°0′N 17°46′E / 0.000°N 17.767°E / 0.000; 17.767 (Democratic Republic of the Congo) | 经过布滕博以南9公里 | |

0°0′N 29°43′E / 0.000°N 29.717°E / 0.000; 29.717 (Uganda) | 经过坎帕拉以南32公里 | |

0°0′N 32°22′E / 0.000°N 32.367°E / 0.000; 32.367 (Lake Victoria) | 维多利亚湖 | 穿过 |

0°0′N 34°0′E / 0.000°N 34.000°E / 0.000; 34.000 (Kenya) | 经过基苏木以北6公里 | |

0°0′N 41°0′E / 0.000°N 41.000°E / 0.000; 41.000 (Somalia) | ||

0°0′N 42°53′E / 0.000°N 42.883°E / 0.000; 42.883 (Indian Ocean) | 印度洋 | 从 |

0°0′N 98°12′E / 0.000°N 98.200°E / 0.000; 98.200 (Indonesia) | 巴图群岛、苏门答腊和林加群岛 | |

0°0′N 104°34′E / 0.000°N 104.567°E / 0.000; 104.567 (Karimata Strait) | 卡里马塔海峡 | |

0°0′N 109°9′E / 0.000°N 109.150°E / 0.000; 109.150 (Indonesia) | 婆罗洲 | |

0°0′N 117°30′E / 0.000°N 117.500°E / 0.000; 117.500 (Makassar Strait) | 望加锡海峡 | |

0°0′N 119°40′E / 0.000°N 119.667°E / 0.000; 119.667 (Indonesia) | 苏拉威西岛 | |

0°0′N 120°5′E / 0.000°N 120.083°E / 0.000; 120.083 (Gulf of Tomini) | 托米尼湾 | |

0°0′N 124°0′E / 0.000°N 124.000°E / 0.000; 124.000 (Molucca Sea) | 马鲁古海 | |

0°0′N 127°24′E / 0.000°N 127.400°E / 0.000; 127.400 (Indonesia) | 卡约阿岛和哈马黑拉岛 | |

0°0′N 127°53′E / 0.000°N 127.883°E / 0.000; 127.883 (Halmahera Sea) | 哈马黑拉海 | |

0°0′N 129°20′E / 0.000°N 129.333°E / 0.000; 129.333 (Indonesia) | 格贝岛 | |

0°0′N 129°21′E / 0.000°N 129.350°E / 0.000; 129.350 (Pacific Ocean) | 太平洋 | 经过 经过 经过 |

0°0′N 91°35′W / 0.000°N 91.583°W / 0.000; -91.583 (Ecuador) | 科隆群岛中的伊莎贝拉岛 | |

0°0′N 91°13′W / 0.000°N 91.217°W / 0.000; -91.217 (Pacific Ocean) | 太平洋 | |

0°0′N 80°6′W / 0.000°N 80.100°W / 0.000; -80.100 (Ecuador) | 经过基多中心以北24公里,靠近世界中線之城 | |

0°0′N 75°32′W / 0.000°N 75.533°W / 0.000; -75.533 (Colombia) | 经过与秘鲁的边境以北4.3公里 | |

0°0′N 70°3′W / 0.000°N 70.050°W / 0.000; -70.050 (Brazil) | 依次經過

| |

0°0′N 49°20′W / 0.000°N 49.333°W / 0.000; -49.333 (Atlantic Ocean) | 大西洋 |

著名城市

赤道附近的著名城市有基多、利伯维尔、内罗毕、新加坡、吉隆坡等。

赤道命名的地名

以赤道命名或名稱中含有赤道的國家有![]() 赤道几内亚和

赤道几内亚和![]() 厄瓜多尔,其中厄瓜多被赤道穿過。1910至1958年間在非洲曾有過法屬赤道非洲,後解散為4個獨立國家。

厄瓜多尔,其中厄瓜多被赤道穿過。1910至1958年間在非洲曾有過法屬赤道非洲,後解散為4個獨立國家。

國內行政区划中,目前![]() 南蘇丹有西赤道省、中赤道省和东赤道省,

南蘇丹有西赤道省、中赤道省和东赤道省,![]() 刚果(金)有赤道省。

刚果(金)有赤道省。

赤道的確切長度

兩種廣泛应用的大地測量学標準中,赤道的模型是一個半徑為以米为单位的整數的圓。1976年,國際天文學聯合會選擇6,378.140公里(3,963英里)為其半徑[21],後來國際大地測量学与地球物理學聯合會将之精确到6,378.137公里(3,963英里)[22],并为WGS84所采用[23],而更近的IAU-2000则保留了IAU-1976的舊数值。如果赤道真的是个圆,它的周长就应为设定半径的2π倍。

地理英里的定义是赤道的1角分,即赤道周長的1/21600,因此其长度也取决于所设定的赤道半径。例如,按WGS84标准計算,1地理英里等於1,855.3248米(6,087.024英尺),而按IAU-2000则是1,855.3257米(6,087.027英尺)。

地球常用的模型是一個沿軸線扁平0.336%的球體,這使赤道比经線(通過兩極的大圆)長0.16%。IUGG标准中,经线长精確到毫米是40,007.862917公里(24,859.733480英里),其1角分长1,852.216米(6,076.82英尺),正是因此,國際單位制将海里定为1,852米(6,076英尺),比地理英里短3米(10英尺)以上。[24]

由于地球的海平面(大地水準面)不規則,確定赤道的實際長度并不容易。

物理影響

假定風速約為50至70米每秒(110至160英里每小時)、不受其他力的情況下,各緯度氣團形成的慣性圓圈。

科里奥利力在地表的分力與纬度的正弦成正比[25],赤道處緯度為零,因而在赤道地表附近運動的物體不受該分力(即地轉偏向力)作用。具體表現如,氣流在赤道附近運動時不產生偏轉趨勢,而從南北緯30度附近的副熱帶高壓帶沉降的氣流向熱帶輻合帶流動時,則受地轉偏向力而導致風向偏東,形成東北和東南信風;赤道附近的河流也因此不會出現向某一側沖刷特別嚴重,如北半球的右岸、南半球的左岸多峭壁的情況。

巴黎先賢祠的傅科擺。

在赤道以外的地表任何一處放置的擺均會因擺面與地球自轉角速度方向存在夾角而產生與地球自轉反向的扭矩,從而使擺面發生轉動。這就是傅科擺的原理。傅科擺的轉動週期等於地球自轉週期(即一個恒星日)與緯度正弦之比[26],故所處緯度越高,傅科擺轉動越快,週期也便越短,在地球兩極處,週期達到最小值,與地球自轉週期相等。而位於赤道的傅科擺由於與地轉方向無夾角,不會產生該扭矩,故不發生轉動,即週期是無窮大。

航天发射

由於在整個地表上,赤道處地球自转線速度最大(約465米/秒),在此附近發射相同負載的航天器,所需燃料更少,可節約發射成本,因而是航天发射中心的理想选址。但这一优势仅限于向东、东南及东北方向发射。[27]目前赤道附近的航天发射中心有:

巴西:阿爾坎貝拉發射場(南緯2.3°)

巴西:阿爾坎貝拉發射場(南緯2.3°)

義大利(位於

義大利(位於 肯尼亚):圣馬科發射平台(南緯2.9°)

肯尼亚):圣馬科發射平台(南緯2.9°)

法国:蓋亞那太空中心(北緯5.2°)

法国:蓋亞那太空中心(北緯5.2°)

在天球的投影

天文學上,將地球的赤道平面在天球上的投影定義為天球赤道。

理論上,除南北兩極外,從地表上任意地點觀測,天球赤道均經過地平線正東與正西方兩點,能看到的位於地平線上的部分恰好是一個半圓。天球赤道最高點(即位於中天上的點)的天頂距等於當地纬度,意味著地平高度等於緯度的餘角。而在南北兩極,天球赤道則緊貼地平線。

除赤道外,地表任意地點均無法觀測到另一半球天極附近的天體(見拱極星),地理緯度越高,看不到的赤緯範圍越大。赤道是地表唯一能觀測全天任一赤緯之處(其中南北天極永遠緊貼地平線),而天球赤道則是全天唯一能被地表任一地點觀測的赤緯線。[28]

天球赤道與黄道的交角約為23.5°[29],交點即為春分、秋分二點,太陽經過這兩點時,就是每年的季节性视运动中兩次經過天球赤道的時刻,此时地表上太陽直射赤道。

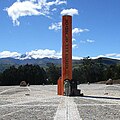

紀念碑

世界多地立有赤道紀念碑。[30]

聖多美和普林西比:斑鳩島上,紀念碑立於畫在地面上的一幅世界地图上。

聖多美和普林西比:斑鳩島上,紀念碑立於畫在地面上的一幅世界地图上。

印尼:

印尼:

- 加里曼丹岛(马来语稱婆罗洲)的坤甸,紀念碑橫跨赤道。

蘇門答臘島的朋佐爾赤道處設了一座拱門,用印尼语和英语寫有“你正在跨越赤道”。附近的地面上也刷了白線並標註了文字。

厄瓜多尔:

厄瓜多尔:

基多以北約20公里處的圣安塔尼奥(San Antanio)有“非官方”和“官方”2座紀念碑Mitad del Mundo(平分世界),二者相距約200米,其中“非官方”的一座更接近赤道。

泛美公路位於卡揚貝火山附近的赤道處,豎立着寫有“卡揚貝”、“緯度0°0'0"”、“厄瓜多”字樣的紀念碑。

卡拉卡利有世界中央紀念碑。

巴西:馬卡帕,紀念碑Marco Zero(0度標誌)立於赤道之上。

巴西:馬卡帕,紀念碑Marco Zero(0度標誌)立於赤道之上。

肯尼亚:

肯尼亚:

納紐基附近,一塊畫有非洲地圖的路牌上,赤道標在地圖中部,頂部和底部還用英语寫有“肯亞”、“此路牌設於赤道”、“納紐基”和“海拔6389英尺”等文字。

斯里巴(Siriba)的基蘇木-布西亞公路旁,一個黃色的球中部由突出的橙色包圍一圈,並用英语寫有“赤道”。

乌干达:

乌干达:

纳巴松凯(Nabasunke)的馬薩拉-坎帕拉(Masala-Kampala)公路旁,豎立着一個白色空心圓形,頂部用英语寫有“烏干達”、“赤道”,底部向兩個方向標有“N”(北)和“S”(南)。

基科龙戈(Kikorongo)的波特爾堡-姆蓬德韦(Fort Portal - Mpondwe)公路旁,設計與纳巴松凯類似。

刚果(金):說過著名的話“我想你就是利文斯通博士?”的亨利·莫頓·史丹利爵士在姆班達卡立有“赤道石”。

刚果(金):說過著名的話“我想你就是利文斯通博士?”的亨利·莫頓·史丹利爵士在姆班達卡立有“赤道石”。

加彭:剛果(Kongo)附近的利伯维尔-兰巴雷内(N1)公路旁的路牌上用法语寫有“加彭共和國”、“你跨越了赤道”,並標註了到加彭利伯维尔、兰巴雷内、马科克(Makaoke)和罗马、巴黎、伦敦、莫斯科、纽约、北京、东京等世界城市的距離。

加彭:剛果(Kongo)附近的利伯维尔-兰巴雷内(N1)公路旁的路牌上用法语寫有“加彭共和國”、“你跨越了赤道”,並標註了到加彭利伯维尔、兰巴雷内、马科克(Makaoke)和罗马、巴黎、伦敦、莫斯科、纽约、北京、东京等世界城市的距離。

圣多美和普林西比斑鳩島的赤道标志

巴西马卡帕标志赤道的Marco Zero纪念碑

厄瓜多尔基多附近的赤道纪念碑

泛美公路厄瓜多段的赤道紀念碑(背景為卡揚貝火山)

泛美公路赤道處GPS讀數

厄瓜多卡拉卡利的“世界中央”紀念碑

印尼坤甸附近的赤道纪念碑

肯尼亚纳纽基附近标志赤道的路牌

赤道紀念碑分布

註:厄瓜多的幾座紀念碑非常接近,故圖上難以分開。

以數字代表的地名:1 - 斯里巴;2 - 纳巴松凯;3 - 基科龙戈;4 - 姆班達卡;5 - 剛果(加彭)。

跨越赤道

特定的海军,如英国皇家海军和美国海军,有在船上为水手第一次穿越赤道舉行紀念儀式的傳統。[31]這些儀式在過去曾因残暴而一直臭名昭著。一些民用遠洋客輪和遊船也举行较溫和跨线儀式,通常以尼普顿海神为特色,供乘客娛樂。

一些航空公司也會在飛躍赤道時向乘客頒發證書以作紀念。[32]

参见

- 北纬1度线

- 南纬1度线

- 北极圈

- 南极圈

- 科里奥利力

- 热带辐合带

- 热赤道

- 北回归线

- 南回归线

- 本初子午线

参考

註釋

^ 屬於柯本氣候分類法的「Af赤道氣候」,中國大陸中學所採用的氣候分類法的「熱帶雨林氣候」的一個子類型。

脚注

^ 地球运动的地理意义. 网络学苑. 江苏教育学院. (原始内容存档于2014-02-22).

^ 冒蔚. 卯酉圈观测测定子午环的绝对参数(Ⅰ)——绝对测定方位角. 《云南天文台台刊》 (云南省昆明市: 天文研究与技术杂志编辑部). 1982, (02). ISSN 1672-7673.在纬度较低的地区,一年四季中的夜长都不会达到12小时

^ Snowcaps and Other Mountains of Ecuador. My Ecuador. (原始内容存档于2014-01-24). (英文)

^ 珠穆朗玛峰. 中国数字科技馆.(珠穆朗玛峰)南部……现代雪线低达海拔4500米……北部……雪线最低可达6000米……山谷冰川的雪线一般为海拔5500~6000米

^ Clapperton, Chalmers M. The quaternary glaciation of Chile: a review. Revista Chilena de Historia Natural, 1994.(英文)

^ 赤道. 国家地理学会 - 教育 (英语).

^ 自2005年以來的極移

^ 自1962年以來x軸移動

^ 自1962年以來y軸移動

^ 为什么热带地区只分雨季和旱季?. WRF-China-中国天气研究与预报网. (原始内容存档于2014-02-21).

^ 11.011.111.2 什么是气候?气候大致分为几种类型?. 中国气象报社. 中国气象局.

^ 热带雨林中的奇景. 中国科学院华南植物园. [永久失效連結]

^ 天气信息---马卡帕. 世界天氣信息服務網. (原始内容存档于2013-10-04).

^ 馬卡帕﹝巴西﹞氣候資料[永久失效連結] - 香港天文台

^ 天气信息---坤甸. 世界天氣信息服務網. (原始内容存档于2013-10-04).

^ 天气信息---利伯维尔. 世界天氣信息服務網. (原始内容存档于2013-10-04).

^ 利伯維爾﹝加蓬﹞氣候資料 - 香港天文台

^ Quito Mariscal Sucre. World Weather Records 9th Series 1991-2000. National Oceanic and Atmospheric Administration. [March 2, 2013] (英语).

^ 天氣信息---基多. 世界天氣信息服務網. (原始内容存档于2014-02-03).

^ Cappelen, John; Jensen, Jens. Ecudaor - Quito (PDF). Climate Data for Selected Stations (1931-1960). Danish Meteorological Institute: 81. [March 2, 2013] (丹麦语).

^ 周業登. 地圖與地理資訊 (PDF). 線上教學資源平台. 國立水里商工: 7. 2010. (原始内容 (PDF)存档于2014-03-06).

^ 地球的结构和理化特征. 科学课程助教、助学.

^ GNSS广域实时精密定位数据处理技术规范 (PDF). 羲和系统技术规范. 中华人民共和国科学技术部国家遥感中心: 17. 2013.

^ 地理坐标和天球坐标. 科学课程助教、助学.

^ Hestenes, David. New Foundations for Classical Mechanics. 荷蘭: Kluwer Academic Publishers. 1990: 312. ISBN 90-277-2526-8.

^ Pendulum day. Glossary of Meteorology. 美國氣象學會. (原始内容存档于2007-08-17) (英语).

^ 发射不同轨道的航天器时如何选择发射场?发射地球同步轨道卫星时发射场的位置为什么越靠近地球赤道越好?大多数运载火箭为什么总是向东发射?. 國家國防科技工業局.

^ 环球旅行. 中國科普博覽.

^ 引用错误:没有为名为CWB的参考文献提供内容

^ Equatorial Monuments Around the World. Travelogue of An Armchair Traveller. (英文)

^ Eyers, Jonathan (2011). Don't Shoot the Albatross!: Nautical Myths and Superstitions. A&C Black, London, UK. ISBN 978-1-4081-3131-2.

^ 旅遊證書. 星島日報. Yahoo新聞香港.

參考文献

.mw-parser-output .refbegin{font-size:90%;margin-bottom:0.5em}.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul{list-style-type:none;margin-left:0}.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul>li,.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>dl>dd{margin-left:0;padding-left:3.2em;text-indent:-3.2em;list-style:none}.mw-parser-output .refbegin-100{font-size:100%}

Moritz, H. Geodetic Reference System 1980. Bulletin Géodésique (Berlin: Springer-Verlag). September 1980, 54 (3): 395–405. Bibcode:1980BGeod..54..395M. doi:10.1007/BF02521480. (IUGG/WGS-84 data)

Taff, Laurence G. Computational Spherical Astronomy. 纽约: Wiley. 1981. ISBN 0-471-06257-X. OCLC 6532537. (IAU data)

坐标:0°00′N 78°30′W / 0°N 78.5°W / 0; -78.5

维基共享资源中相关的多媒体资源:赤道 |

| ||||||